酒后在小区挪车没上路算酒驾吗?真实案例敲响警钟

点击0|回复0

发表于 2025-03-20 09:08

深夜的长沙街头,霓虹灯在寒风中明灭,一场关于法律与认知的较量正在悄然上演。市民张某结束聚餐后打车返家,却在小区门口遭遇了意想不到的麻烦——为配合次日的水管改造施工,他需要将停放在施工区域的车辆移至地下车库。这个看似简单的挪车举动,却在酒精催化下演变成一场法律风波。

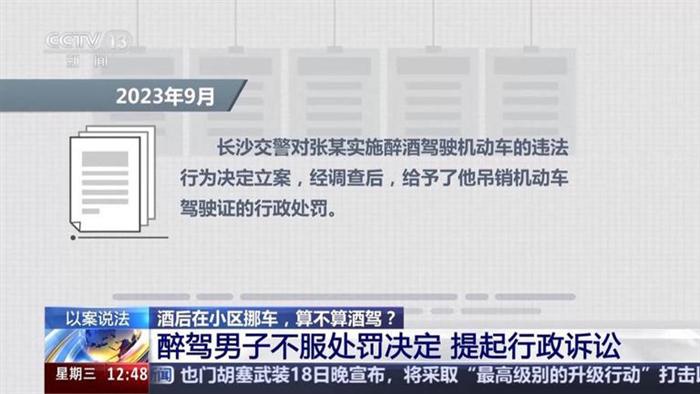

当张某启动车辆时,方向盘上的酒精气息已悄然越界。小区保安注意到其异常举止,争执间拨通的报警电话,揭开了这场争议的序幕。民警抵达现场后,呼吸式检测仪上的数字令人震惊:146mg/100ml,随后的血液检测更是将数值锁定在170.8mg/100ml——远超醉驾标准。交警部门依据《道路交通安全法》相关规定,果断作出吊销驾驶证、拖移车辆的行政处罚决定。

面对处罚,张某提出了自己的抗辩理由。他认为小区内部道路属于封闭区域,不应纳入法律监管范畴,且短距离挪车行为危害性极低。这一抗辩直指法律适用的边界问题,将案件推向了司法审判的聚光灯下。长沙铁路运输法院的法官们仔细审查了案件细节,重点核查小区道路的公共属性。经查证,该小区虽设有门禁,但社会车辆可自由出入,符合法律对"道路"的广义定义。

庭审过程中,法官援引了最高人民法院等四部门联合发布的《关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》。该文件明确指出,居民区内短距离挪车虽可免于刑事处罚,但仍需承担行政责任。这一规定既体现了法律对醉驾行为的"零容忍"态度,又考虑了具体情境的特殊性。最终,法院认定张某的行为构成违法,驳回了其诉讼请求。

中国政法大学刑事司法学院教授王平对此案作出专业解读。他指出,小区道路环境复杂,老人儿童活动频繁,醉驾行为即便在短距离内仍对公共安全构成威胁。实验数据显示,酒后驾车发生事故的概率是正常状态的16倍,这种风险不会因驾驶距离缩短而降低。王平强调,每个驾驶人都应恪守"酒后不动车"的原则,这是对自身和他人生命安全的负责。

本案的判决不仅划清了法律红线,更戳破了社会公众对醉驾认知的三大误区:一是认为封闭区域可以免责;二是认为短距离驾驶没有危害;三是认为不构成犯罪即无需担责。实际上,法律对道路的定义涵盖广泛,行政处罚与刑事处罚并行不悖,任何醉驾行为都必将承担相应后果。

随着终审判决的落定,这起案件成为法治教育的生动教材。它警示人们,守护公共安全没有"缓冲地带",拒绝酒驾应是刻在方向盘上的铁律。在法治社会的进程中,每个公民都需要对法律保持敬畏之心,让"开车不喝酒"的理念真正成为指引行为的明灯。

京公网安备:

京公网安备: